「副業で収入を増やしたいけど、会社にバレるのだけは絶対に避けたい…」 「『副業は住民税でバレる』って聞くけど、一体どういうこと?どうすれば防げるの?」

将来への備えや、日々の生活にゆとりを持つため、副業に関心を持つ会社員の方は年々増えています。しかし、その一方で「会社バレ」のリスクが、大きな壁として立ちはだかっているのではないでしょうか。

結論から言います。副業が会社にバレる原因の9割は「住民税」です。

しかし、ご安心ください。住民税でバレる仕組みを正しく理解し、適切な対策を講じれば、そのリスクは限りなくゼロに近づけることができます。

この記事では、副業歴5年の現役会社員である私が、住民税で副業がバレるメカニズムと、それを防ぐための「3つの鉄則」を、リアルな体験談を交えながら徹底的に解説します。最後まで読めば、あなたはもう「会社バレ」に怯えることなく、安心して副業への一歩を踏み出せるはずです。

なぜ住民税で副業がバレるのか?そのメカニズムを徹底解説

まず、なぜ住民税が会社バレの最大の原因になるのか、その仕組みを理解しましょう。少し専門的に聞こえるかもしれませんが、非常にシンプルです。

住民税の納付方法には**「特別徴収」と「普通徴収」**の2種類があります。

- 特別徴収:会社員にとって最も一般的な方法。会社が毎月の給料から住民税を天引きし、本人に代わって自治体に納付します。

- 普通徴収:自営業者などが使う方法。自治体から自宅に送られてくる納付書を使って、自分で直接税金を納付します。

会社員は通常、全員が「特別徴収」です。そして、ここに落とし穴があります。

【副業がバレるシナリオ】

- あなたが副業で年間50万円の所得を得たとします。

- 本業の給与所得+副業の所得(50万円)の合計額で、あなたの住民税額が計算されます。

- 当然、所得が増えた分、住民税の額も上がります。

- 翌年5月〜6月頃、自治体から会社(経理担当者)へ「住民税額決定通知書」が届きます。

- 経理担当者は、あなたの給与額を把握しています。その給与額から計算されるはずの住民税額よりも不自然に高い金額が通知書に記載されているのを見て、こう思います。

「ん?この人、給与の割に住民税が高すぎないか?他に所得があるな…?」

これが、住民税によって副業がバレる典型的なパターンです。会社の経理担当者は、税金のプロ。金額の不一致には敏感にならざるを得ないのです。

【体験談】住民税でヒヤリとした会社員たちのリアルな声

この「住民税バレ」のリスクは、決して他人事ではありません。実際にヒヤリとした経験を持つ人は多くいます。

<失敗談> 普通徴収のチェックを忘れたAさん(40代・男性) 「Webデザインの副業で少し稼げるようになり、初めて確定申告をしました。申告自体は無事に終えたのですが、住民税の納付方法まで頭が回っていなくて…。ある日、経理の担当者から内線電話があり、『Aさん、今年から住民税が結構上がってますけど、何かありましたか?株とか不動産とか…』と聞かれて、心臓が止まるかと思いました。『あ、はい、ちょっと株で利益が出まして…』と咄嗟に嘘をついて何とか乗り切りましたが、それ以来、毎年3月15日は胃が痛くなります。あのチェック一つで、こんなにヒヤヒヤするとは思いませんでした。」

<勘違い> 20万円以下なら大丈夫だと思っていたBさん(30代・女性) 「『副業所得が年間20万円以下なら申告不要』という話を鵜呑みにして、ハンドメイド販売の売上が15万円ほどだった年は何もしませんでした。すると翌年、忘れた頃に市区町村から『住民税の申告について』という手紙が届いてパニックに。結局、住民税の申告は別途必要だったんですね。幸い会社にはバレませんでしたが、延滞金も少し取られてしまい、無知は怖いと痛感しました。」

彼らの失敗から学ぶべきは、「正しい知識」と「適切な手続き」がいかに重要かということです。では、具体的にどうすれば良いのでしょうか。

副業がバレるのを防ぐ3つの方法(鉄則)

ここからが本題です。住民税でバレるのを防ぐには、以下の3つの鉄則を守ってください。

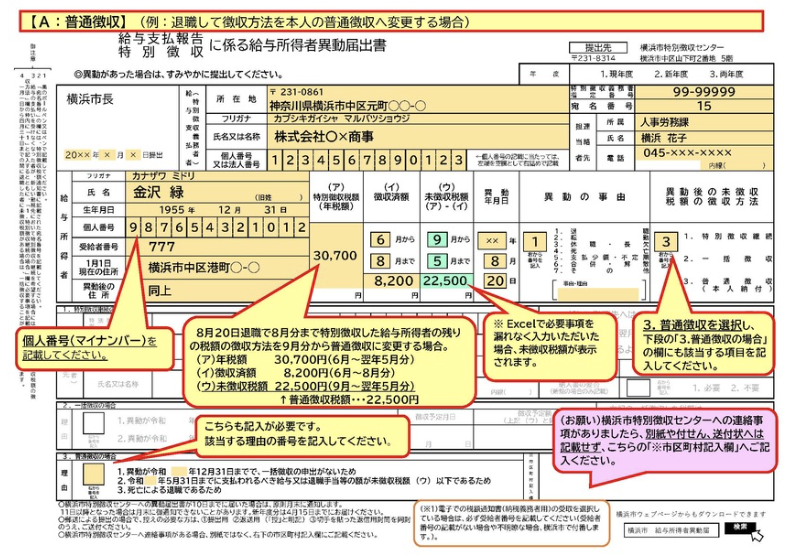

鉄則1:【最重要】確定申告で「普通徴収」を選択する

これが最も確実で、最も重要な対策です。副業所得がある場合、翌年に確定申告を行いますが、その際に副業分の住民税の支払い方法を「普通徴収(自分で納付)」に切り替えるのです。

これにより、会社には「本業の給与に対する住民税額」のみが通知(特別徴収)され、副業分の住民税の納付書はあなたの自宅に直接届きます。これなら、会社の経理担当者があなたの住民税額を見ても、何も不自然な点はありません。

【具体的なやり方】 確定申告書には「住民税に関する事項」という欄があります。その中の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という項目で、「自分で納付」に〇(チェック)を入れるだけです。

たったこれだけの手間で、会社バレのリスクを劇的に下げることができます。e-Tax(電子申告)の場合も同様の選択項目がありますので、絶対に見落とさないようにしてください。

鉄則2:「年間所得20万円の壁」を正しく理解する

多くの人が勘違いしているのが、この「20万円ルール」です。

確かに、給与を1か所から受けている会社員の場合、副業の所得(収入から経費を引いた額)が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。

しかし、これはあくまで所得税の話です。住民税の申告は、所得の金額にかかわらず必要です。

この住民税申告を怠ると、どうなるか。市区町村は、あなたが副業で支払いを受けた企業からの「支払調書」などからあなたの所得を把握しており、「申告が漏れていますよ」と会社に問い合わせてしまう可能性があるのです。これでは元も子もありません。

副業所得が20万円以下で確定申告をしない場合は、お住まいの市区町村の役所の窓口やウェブサイトで、別途住民税の申告を必ず行いましょう。

鉄則3:自治体に「普通徴収」にできるか念のため確認する

原則として、確定申告で「自分で納付」を選べば普通徴収に切り替えられます。しかし、自治体の方針や、あなたの副業の形態によっては、普通徴収への切り替えが難しいケースも稀に存在します。

特に注意が必要なのは、副業がアルバイトやパートなどの「給与所得」の場合です。この場合、本業と副業の給与所得を合算して特別徴収することが原則とされているため、普通徴収に分離できない自治体が多いのが実情です。

<体験談> 自治体に電話確認して助かったCさん(50代・男性) 「Webライター(事業所得)と、週末のイベントスタッフ(給与所得)の2つの副業をしていました。確定申告前に念のため市役所に電話して『副業分の住民税を普通徴収にしたい』と伝えたところ、『ライターの分は分けられますが、アルバイトの給与所得は会社の分と合算になります』と言われました。もし確認していなければ、アルバイト分が原因でバレていたかもしれません。その年以降、副業は業務委託契約のものだけに絞っています。」

不安な場合は、確定申告の時期になる前に一度、お住まいの市区町村の役所(住民税担当課)に電話で問い合わせてみることを強くお勧めします。「副業分の住民税を普通徴収にしたいのですが、手続きは確定申告書のチェックだけで問題ないでしょうか?」と確認しておけば万全です。

まとめ:年に一度の手続きが、あなたの未来を守る

副業が会社にバレる最大の原因である「住民税」。その仕組みと、防ぐための3つの鉄則について解説してきました。

- 確定申告で必ず「普通徴収」を選択する

- 所得20万円以下でも「住民税申告」は忘れない

- 不安なら事前に自治体に確認する

マイナンバー制度が導入されましたが、マイナンバーが直接の原因で会社に副業がバレることはありません。バレる原因は、今も昔も税金の手続きに関するものがほとんどです。

税金の手続きと聞くと、面倒に感じるかもしれません。しかし、年に一度、この手続きを正しく行うことが、あなたが安心して副業を続け、自分の力で未来を切り拓くための「お守り」になります。

正しい知識を身につけ、適切な対策を講じれば、もう会社バレを過度に恐れる必要はありません。ぜひ、自信を持って新たな一歩を踏み出してください。

コメント